謎の土浦市中央部に先立って、南部の丘陵上をチェックしましょう。

①で取り上げた溜池から西に向かう直線道の痕跡は比較的明瞭です。1948年撮影の米軍航空写真をご覧ください。

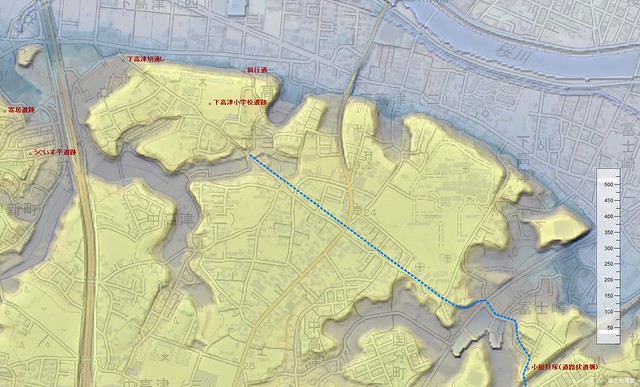

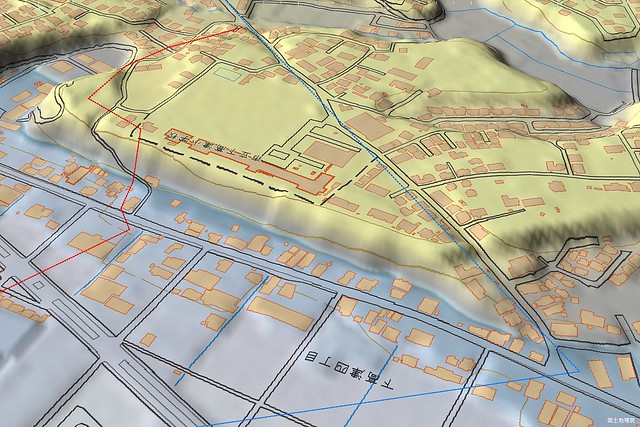

次に、ほぼ同じ範囲を3D地図と迅速測図でご覧ください。比較して頂くと、丘陵がごっそりと削られている場所ありますが、現在の国道354号建設に伴う土取り工事のためだそうです。

さて質問です(笑)。駅路はこの先、どこから桜川氾濫原へ下りたと思いますか?

代表的な説が二つあります。このまま直進して下高津切通し(勝手に命名)を下ったという青線説と、下高津小学校の手前で右折したという赤線説です。3D地図上に落とすとこのようになります。

各説の現況をご覧ください。まず、青線説から。緩やかな直線の坂道です。

そして、赤線説。段丘崖を斜行する歩道が設けられています。迅速測図の道を踏襲したのでしょう。筑波山が綺麗に見えます。

常識的には、直線的で緩やかな下高津切通しが有力と見えます。ただ、②で取り上げた土浦市北部のルートへ合流するためには、ややUターン気味に戻ることになります。

ルート推定は次回の土浦市中心部編で総括します。ここでは最後に、曾禰駅の比定地について触れます。

地図でご覧いただいた通り、付近の丘陵上には奈良・平安時代の遺跡が分布しています。

下高津小学校遺跡では、想定ルートと主軸方向をそろえた住居跡が見つかっているそうです。公的施設でよく見つかる円面硯も出土しています(毛野考古学研究所茨城支所 2013 『下高津小学校遺跡』ご参照)。

曾禰駅の有力な比定地の一つとなっています。

つづく