いよいよ核心部分です。まずは、当ブログの結論からご覧ください!

地理院地図の地形分類図で土浦市中心部の桜川低地をご覧下さい。

注目頂きたいのは、水色の「旧河道」と黄色の「自然堤防」、緑色の「後背湿地」です。

桜川はかつて土浦城の北を流れていました。室町時代、城の取り立てと同時期に、流路が付け替えられと伝えられています。

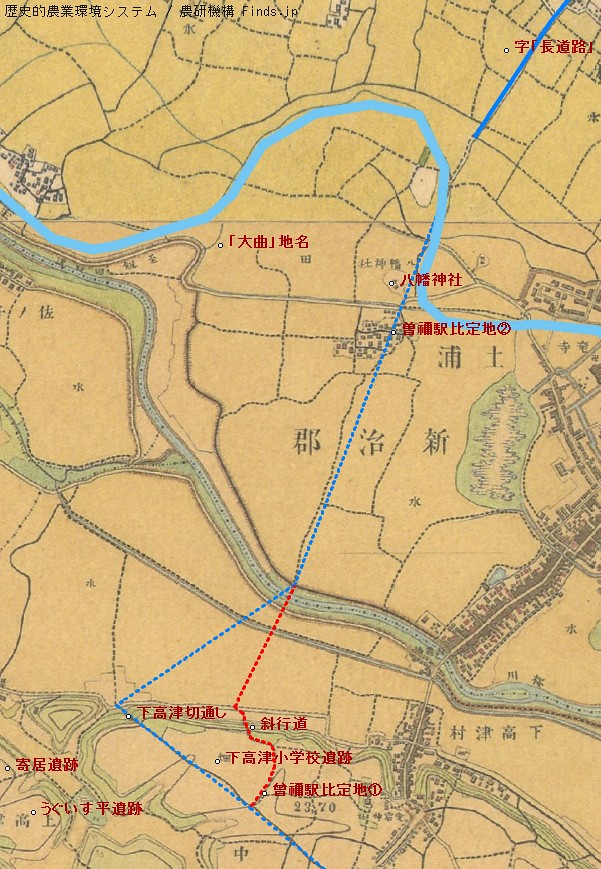

下図の「旧河道」表示から伸びる新川が、当時の流路の名残と考えられています。河川の湾曲部によくある「大曲」という地名が残っているそうです。

この室町時代の流路を前提にした駅路の推定ルートは下の通りです(島方洸一 企画・編集統括企画・編集統括 2012 『地図で見る東日本の古代』より)。

現在の新川にあたる地形や「大曲」地名などから古代流路を大まかに復元してみたのが次の迅速測図です。

③でご紹介した南部ルートの二説も書き加えてあります。曽禰駅の比定地については、おなじみ『地図でみる東日本の古代』の木下説を採りました。

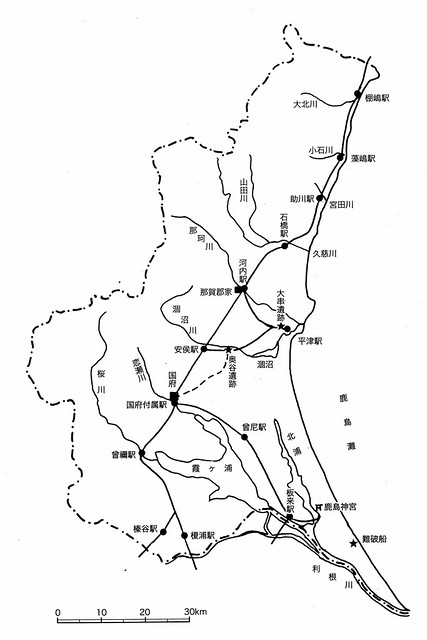

ここで、木本雅康氏による、常陸国駅路の概念図をご覧ください。

常陸国の駅家は皆、渡河地点にあり、水上交通機能も持っていたのではないか、というのが木本氏の説です。「蝦夷征討の軍需基地的な性格が強く、かつ内海やラグーンが広く展開していた常陸の国に特に発達したものではないか」(上高津貝塚ふるさと歴史の広場 「古代常陸国の駅路と内陸水運」『古代のみち -常陸を通る東海道駅路-』2013年)とされています。

つまり、もし古代桜川の流路が上図のようであれば、駅家は川沿いの比定地②にあったはず、ということになります。なお、「曾禰(そね)」というの地形地名で、ウィキペディアによれば、「河川氾濫があった場所、またその結果自然堤防が形成された場所など」だそうです。比定地②に実にピッタリだと思いませんか?(笑)

さらに言えば、この自然堤防は駅家郷を営むには狭すぎます。平津駅のように、駅施設の駅館院と、駅家郷や倉庫群は別々に設けられていたのではないでしょうか? その場所は、南に1.3㎞離れた丘陵上の比定地②周辺が有力でしょう。

な~んて意気込んでますが、素人推理もここまでが限界(苦笑)。比定地②では該当する遺跡は見つかっていませんし、比定地①の下高津小学校遺跡でも倉庫群までは見つかっていません。

2015年の年の瀬も、凹道探索で楽しませて頂きました。合掌。

◆

蛇足ですが、ちょっと面白いのが、1946年撮影の米軍航空写真です。田圃の中にいびつながら正方形の連なりが見えますよね? 計ってみたらほぼ一町(約109m)で、もしかしたら、条理地割痕跡かもしれません。しかも、左側の斜めの条理と右側の正方位の条理の間に一本、まっすぐな線が見えます。延長線上に比定地②があれば完璧なのですが、残念ながら西へ大きくずれてしまいます。

シリーズ終わり

◆

◎参考文献

上高津貝塚ふるさと歴史の広場 「古代常陸国の駅路と内陸水運」『古代のみち -常陸を通る東海道駅路-』2013年

茨城県教育委員会 『古代東海道と古代の道』2015年

茨城県教育委員会 『鎌倉街道と中世の道』2015年

島方滉一企画・編集統括『地図でみる東日本の古代』2013年

木下良 『事典日本古代の道と駅』2009年

木下良 「常陸国古代駅路に関する一考察」『國學院雑誌』1984年