古墳時代の道で凹道探索に挑戦したい! でも、今回は時間が・・・。諦めてヨコハマに帰ってきましたが、いつもの仮想探索で推定ルートをまとめてみました。

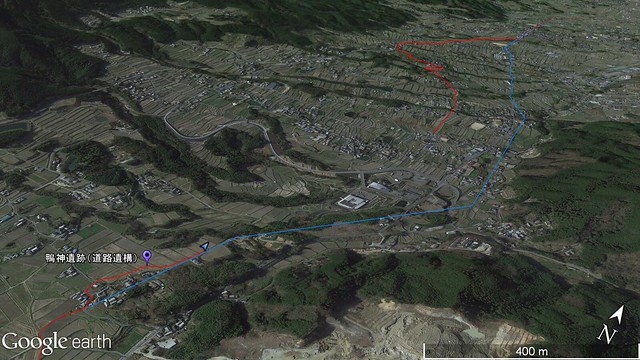

まずは、説明抜きでGoogle earthの3D図をご覧ください。

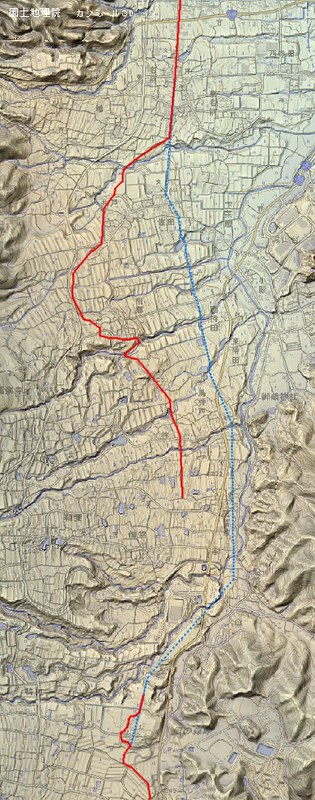

前回の風の森峠から北、約1㎞は痕跡が途絶えていることはお話ししました。問題はその先。どうやら二つのルートが推定されているようなのです。手に入る限りの資料を漁った結果が次の地図です。

微妙な違いにお気づきでしょうか。左はお馴染み『地図で見る西日本の古代』(明治41年測量)から。右は近江俊秀氏の『道路誕生』(2008年)に掲載されていた地図を拡大したものです。

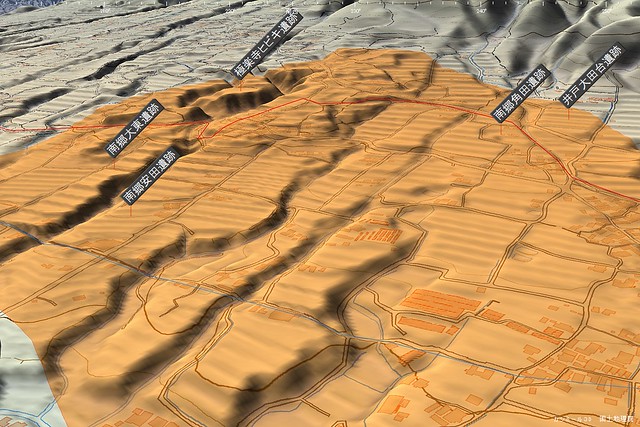

これらを参考にして、3D地図上に推定ルートを引いてみたのが、次の図です。

定説となっているのは、丘陵下段を直進する青線のルート。扇状地に沢が刻んだ浸食谷を、切通しで次々と横断しています。まるで飛鳥時代以降の官道のようです。

一方で、近江氏の地図から推定した丘陵中段の赤線のルートでは、明確な切通しは見えません。風の森峠周辺と同様に、自然地形に沿って曲折しています。

両者の違いは何に起因するのでしょうか?

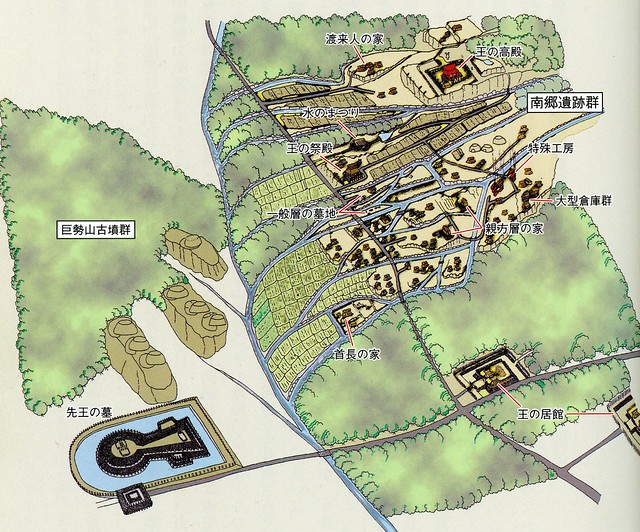

実はこのエリア、葛城氏の本拠「葛城の王都」の跡と考えらえている南郷遺跡群のただ中に位置します。3D地図に重ねるとこの通りです。

半可通な説明は避けますが、極楽寺ヒビキ遺跡と南郷安田遺跡は、王の「高殿」「祭殿」。南郷大東遺跡は水を用いた儀礼施設。南郷角田遺跡は、武器生産や金銀銅ガラス加工の工房。井戸大田台遺跡は大型倉庫群がある「鉄と塩の物流センター」とそれぞれ推定されているそうです。なお、道路遺構は見つかっていません。

発掘を担当された専門家による復元図は次の通りです。やはり、青線ルートが当時の幹線道に推定されているようです。

だんだん自信がなくなってきますが(苦笑)、気になる点があります。

下の3D図で遺跡群と道の位置関係をご覧いただきますと、赤線ルートは中核施設を繋いでいる一方で、青線ルートはバイパス路のように通過していまいます。ですから例えば、青線ルートから大型倉庫群跡まで700m、標高差70mも登る必要があります。

両者の違いについては、風の森峠がヒントをくれているように思います。丘陵の裾を巻く古墳時代の迂回道から、飛鳥時代以降の切通し直線道へ切り替わっていましたよね。

類推しますと、“葛城の道”全線にわたった同様の付け替えがあったのではないでしょうか? そして、「王都」エリアでも、赤線から青線へのルート切り替えがなされたのではないでしょうか?

その時期はいつでしょうか?

葛城氏の末裔に蘇我氏がいます。そして、『日本書紀』には蘇我馬子が推古天皇に、元々は先祖伝来の土地であるので譲ってほしいと願い、断られたとあります。ですが、皇極期には蝦夷が葛城高宮に祖廟を建てたともあります。

もうお分かりになりましたね?(笑)

馬子は結局、葛城の地を手に入れ、得意の直線道整備を行ったのではないでしょうか? “ミニ石舞台古墳”とも称される一辺19mの二段築成・葺石方墳「ハカナベ古墳」が発掘されていますことは、大いに暗示的と思います。

今回記事は次の本に大いに依拠しています。というか、まるパクリかもしれません(苦笑) 興味のある方はご一読下さい。

つづく