飛鳥・奈良時代の東山道は、碓氷峠から関東平野に下ると、上野国をほぼ一文字に横断して下野国に入っていました。

当時の駅路らしく、地方の中心地など目に入らないというかのような直進ルートだったことが、発掘調査などから明らかになっています。

上野国府でさえ、南北約6kmの支路「日高道」で連絡されていました。

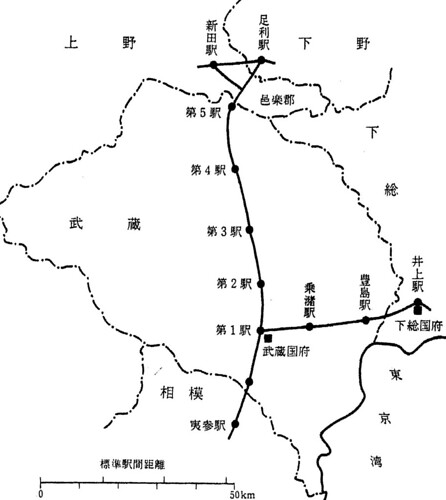

このような設計ポリシーが端的に現れたのが「武蔵路」です。

本路からY字に南下して、現在の府中市にあった武蔵国府まで、なんと80kmに及ぶ長大な支路となっていました。

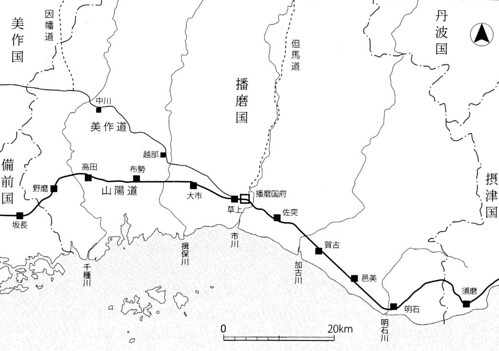

といっても例がないことではなく、播磨国と美作国を結ぶ山陽道の路「美作路」も、同様のスケールでした。

関東は当時、坂東として一括把握され、蝦夷征討において兵員・物資の供給を担い、最前線を支えたエリアでした。

ですから駅路も、奥州まで最短距離で連絡することが最優先とされ、こうしたルート取りとなったとされています。

◆

その後、奈良時代末の8世紀後半に、武蔵路は駅路本路から外れることになります。

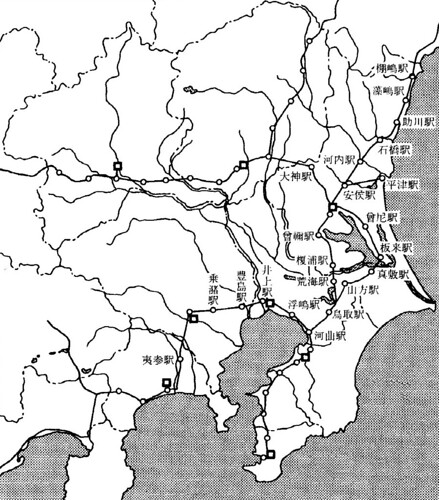

宝亀2年(771)、武蔵路が遠回りであるなどとして、駅路は武蔵国府から下総国府、常陸国府へ向かう太平洋岸ルートへ移されます。

武蔵国の行政区分もこの際、東山道から東海道へ所属替えされています。

先立つ神護景雲2年(768)、このルート上にある駅家が繁多であるとして、駅馬を東海道本路並みの10疋に倍増する決定がなされています。

つまり、宝亀2年には、すでにあった支路を本路に格上げしたことになります。

一般には、内陸ルートから水運を利用した太平洋岸ルートへ、物流の中心が移ったことを反映したとされています。

◆

さて、気になるのがこのタイミングです。

ルート変更からほどなく、律令国家による蝦夷征討が激化する時代となります。

宝亀5年(774)から弘仁2年(811)までを「三十八年戦争」とも呼ぶそうです。最初の征夷大将軍、坂上田村麻呂も登場します。

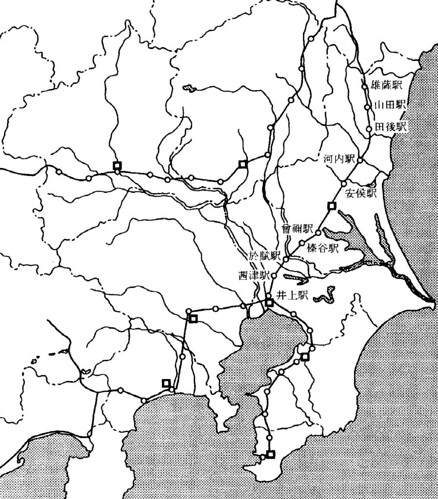

さらに、停戦と前後して、駅路網のシンプル化と道幅の縮小が行われ、後期(延喜式)駅路への変化が起こります。

常陸国においては、石岡国府以北で太平洋岸から内陸にルートが付け替えられ、東山道への連絡路に過ぎなくなります。

素人が詳細に立ち入るのは控えますが、東国の駅路網は、律令国家の対蝦夷政策を色濃く反映したものだったのでしょうか。

この辺のお話は、以前、水戸市東方の平津駅の記事でも取り上げていますので、合わせてお読み下さい。

◆

かなり脱線してしまいました(笑)。本シリーズでは、あくまでミクロ的に「武蔵路」の痕跡を探して参ります。

乞うご期待!